Zentrales Ziel des Projektes MAI ÖkoCaP ist der Aufbau einer belastbaren und transparenten Entscheidungsgrundlage, die es erlaubt, den Nutzen bei der Verwendung von rCF in unterschiedlichen industriellen Anwendungsgebieten und Produkten

abzuschätzen.

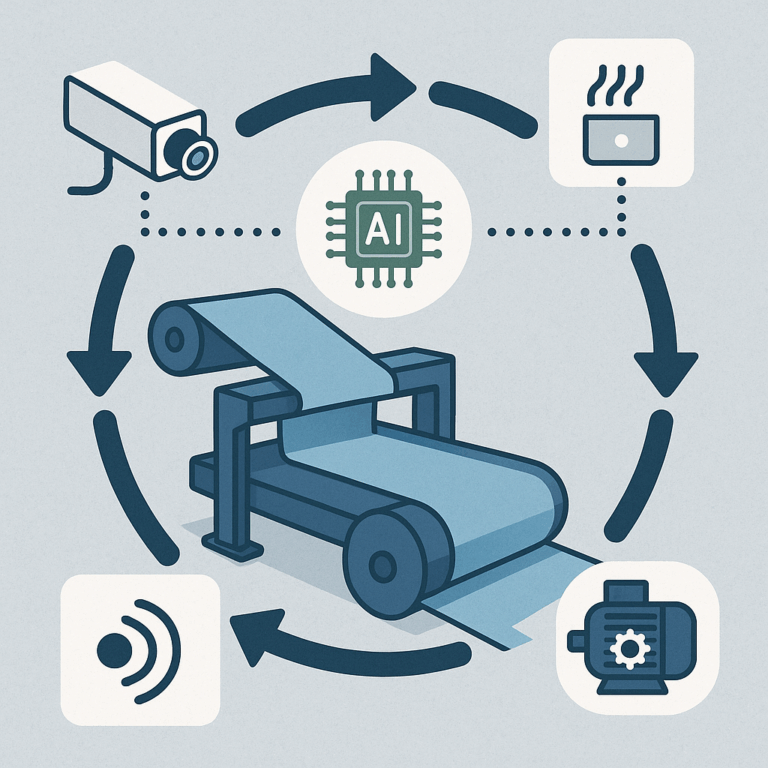

Die Bauteilqualität, die Umweltwirkungen und die Produktkosten werden klar benannt und gegenübergestellt. Durch eine systematische Variation relevanter Material-, Prozess- und Produktionsparameter werden die Spannweite dieser drei Entscheidungsgrößen sowie die entsprechenden Wechselwirkungen aufgezeigt und die wichtigsten Stellhebel identifiziert. Dabei werden relevante Einzelprozessschritte sowie gesamte Prozessrouten von der Aufbereitung über das Recycling bis hin zur Bauteilherstellung untersucht. Fokus des Projektes liegt auf rCF-Vliesmaterialien. Betrachtet wird eine große Bandbreite an Weiterverarbeitungsprozessen, die sowohl den Einsatz von thermoplastischen als auch von duromeren Matrixmaterialien berücksichtigen.

Unsere zwei Standorte in Augsburg finden Sie hier.

Hauptsitz

Technikum

- Telefon:

- E-Mail: